Coincidiendo con la entrada del capital norteamericano en esta industria y cediendo a las necesidades de la competencia el frigorífico comenzó a imponer la adquisición del ganado en las estancias. No era ya el estanciero el que sin acuerdo previo enviaba sus arreos o cargaba los vagones con destino al frigorífico; las negociaciones de hacienda empezaron a realizarse también en las estancias; allí el comprador enviado por el frigorífico trataba la adquisición de los lotes que luego el estanciero emitía hasta el establecimiento en donde se ultimaban las formalidades de la compra. Con la introducción de este procedimiento que en el fondo derivada de la necesidad que tenía el frigorífico de ordenar la producción de la materia prima a fin de mantener la secuencia del trabajo, el estanciero perdió su iniciativa y la cedió al frigorífico. Éste tomó a aquél aisladamente y pudo ejercer, cuando las exigencias comerciales se lo aconsejaron, todos los medios de intimidación que los diversos debates parlamentarios han logrado identificar. Con este método el frigorífico adquirió un predominio decisivo en el proceso comercial e industrial; si a ello se une el hecho de que la función del Estado terminaba prácticamente en la puerta del establecimiento y solamente la franqueaba para realizar una tarea que favorecía principalmente al frigorífico, cuál era la de certificar la sanidad del producto, pueden explicarse los excesos a que estuvo sometido en forma permanente el desenvolvimiento de esta industria. Los procesos tecnológicos y desde luego las características financieras de ella fueron desconocidos en absoluto, tanto por el Estado cuanto por el propio proveedor de la materia prima. El tantas veces mencionado debate parlamentario de 1913 permitió conocer parte de esta modalidad y constituyó el primer manifiesto de los productores en el sentido de intervenir en la última instancia del proceso ganadero, mediante la creación de establecimientos concedidos a su propia administración.

Desde el punto de vista de la producción, esta segunda etapa de expansión de frigoríficos, que se prolonga hasta 1911 en que comienzan a funcionar los establecimientos de la Patagonia, se distingue por el hecho de que el vacuno comienza a sustituir al ovino en las preferencias del establecimiento. La exportación del ovino -y todavía en esa época se podía identificar la exportación con la faena-, crece pausadamente desde 1885 hasta su máximo que aparece entre 1902 y 1904; a partir de ahí, este rubro del trabajo de los frigoríficos asumirá una constancia evidente. La exportación de vacuno congelado se había iniciado con alguna significación a partir de 1895; cuando ella estuvo afianzada pudieron prohibirse los envíos en pie; hacia 1902 esa exportación continuó su ritmo progresivo y superó a partir de entonces de manera definitiva a la del ovino. Hemos expresado que los ensayos realizados en el establecimiento de Zárate hacia 1900 orientados hacia la preparación del enfriado superaron la época del ensayo y desde 1908 empezaron a adquirir significación en la estadística de productos exportados. Ambas circunstancias, la substitución virtual del ovino por el vacuno y la superación que implica el proceso de enfriado sobre el congelado, tuvieron una repercusión muy notoria sobre los medios técnicos en uso. La diferencia en los pesos de la materia prima y la utilización cada vez mayor de los residuos modificaron, mejorando, la conformación del establecimiento y los recursos mecánicos que él empleaba. Gradualmente estos últimos condujeron a la especialización de la mano de obra, al trabajo a secuencia continua, a la diversificación de la producción desviándose de la atención exclusiva de los productos originarios y orientando la de subproductos hacia la conquista del mercado interior. Esas características comenzaron a aparecer durante el desarrollo de la etapa que termina al formalizarse la primera Conferencia de Fletes, es decir hacia 1911 y se acentúa y desenvuelve en forma decidida en la que tiene lugar desde esa fecha hasta la de 1926 en que prácticamente queda completado el proceso de expansión. Con respecto a la mecanización de la industria debe expresarse que, en 1895, ella estaba representada por el índice 0,26 de HP por obrero; en 1914, ese índice es 1,65 y en 1930,2,1.

Esta última etapa comienza con la instalación de las unidades de San Julián y Gallegos. El panorama industrial se completa con la ejecución de las unidades Armour, La Plata y Santa Cruz y la River Plata de Zárate. Hasta 1924 las zonas de influencia señalaban pues el predominio norteamericano, desde Avellaneda hasta Río Gallegos en el cual dos pequeños islotes situados en Avellaneda y Bahía Blanca aseguraban la existencia del capital nacional; el predominio británico se ejercía en toda la zona del Paraná de las Palmas que se desarrolla desde Campana hasta Las Palmas. Entre 1922 y 1924, dos iniciativas del capital nacional se habían concretado en las unidades de Puerto Deseado y Concordia. Pero en 1924 la instalación de la unidad Swift en Rosario penetraba en la zona de influencia británica y amenazaba con su magnitud y su extremada especialización el equilibrio que se mantenía entre ambos grupos desde el acuerdo de 1915; y en efecto ese equilibrio fue roto y reestructurado con los porcentajes a que hemos hecho alusión. Si bien ese porcentaje no modifica fundamentalmente la cuota británica, sino la argentina, se debe expresar que ello se debió a la casi simultánea inauguración del establecimiento Anglo del Dock Sud con el cual el grupo británico respondía al golpe dado en Rosario desde el doble punto de vista de la intromisión dentro de la zona geográfica norteamericana y de la acabada especialización que suponía el referido establecimiento.

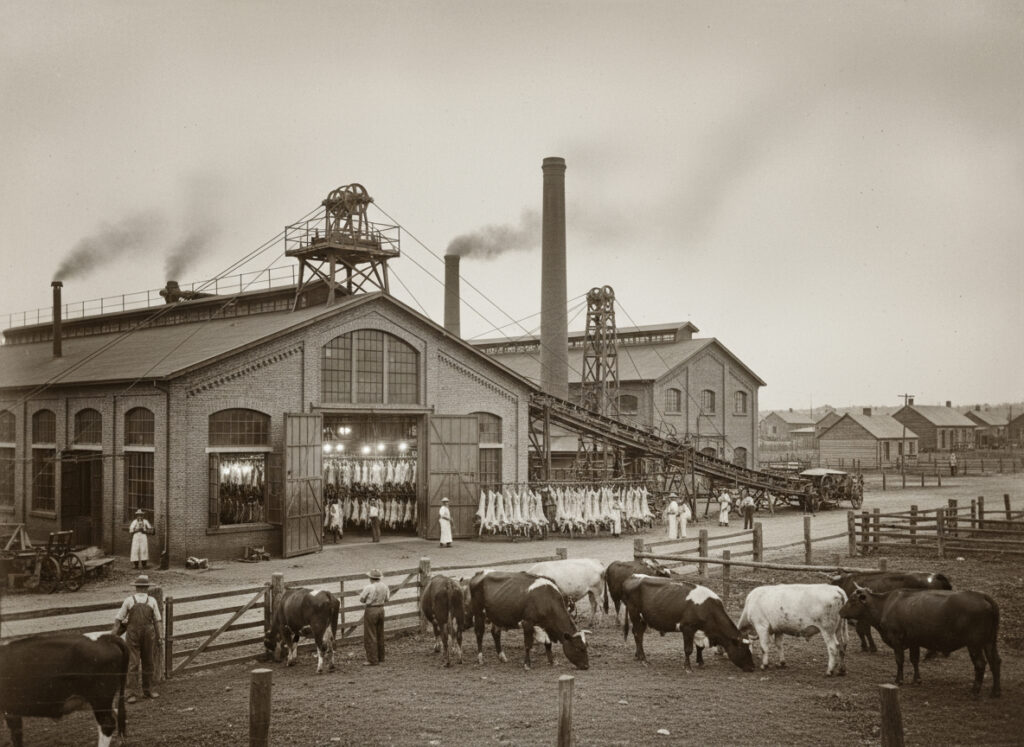

La mecanización, la extremada utilización de todos los elementos del animal y la superación de las actividades específicas del frigorífico hasta la fabricación de innumerables productos extraños a ellas han transformado a cada establecimiento en el núcleo de un distrito industrial cuyas características continúan ofreciendo el absurdo contraste de una fábrica prácticamente perfecta en punto a la precisión con que cumple sus procesos industriales, a la extensión inusitada de ellos y a la extremada variedad de los productos que transforma y obtiene; y de la existencia en su contorno de viviendas ocupadas por su personal obrero. Como quiera que el frigorífico haya sido ajeno a los recursos constructivos y al estilo arquitectónico de las referidas viviendas, ellas constituyen en realidad una elocuente traducción del alcance social de esta industria.

La decidida orientación del mercado de consumo hacia el “chilled” se tradujo en la Argentina por la creación de una capa de terratenientes ganaderos accidentales y cuyo desempeño dependía de la posesión de una cierta extensión de tierra destinada a la preparación del animal a fin de adaptarlo a las exigencias del establecimiento. Las imposiciones de la continuidad en el trabajo fueron originariamente las que propiciaron la formación de esa clase. El frigorífico no podía desdeñar la oportunidad propicia para manejar sutilmente los hilos de los negocios; le bastaría con seleccionar al intermediario, es decir, con precipitar al mayor número de criadores hacia los canales que conducen a los campos del menor número de invernaderos. Los mejores precios que acordaron a estos últimos podrían ser neutralizados por los menores precios abonados a los que huyesen al intermediario y por los innumerables resortes que supone el manejo discrecional de esta industria en la cual la clasificación de la materia prima que adquiere el frigorífico y el propio peso de ella carecían de todo control oficial y privado. La práctica continuada de este tipo de vinculación crea necesariamente las bases de un convenio tácito cuyas cláusulas establecen un recíproco trato preferencial. Esa vinculación si bien reconoce sus orígenes en los agitados acontecimientos que tuvieron lugar desde la entrada del capital norteamericano hasta que la guerra de 1914 impuso un compás de espera a la producción del “chilled”, comenzó a practicarse asiduamente desde 1919 en que los establecimientos retomaron la preparación del enfriado. Hemos expresado que la crisis de 1922-23 fue ocasionada por el reemplazo del congelado; el descenso brusco de las demandas a causa de la mencionada sustitución produjo las necesarias modificaciones en el régimen económico de la ganadería. Mientras la producción del congelado caía de manera casi vertical, la del enfriado ascendía en la misma forma y como las condiciones exigidas a los animales destinados a uno y otro proceso son diferentes, de ahí ocurrió la crisis que afectaba no a la ganadería sino a un extenso sector de ella, al que preparaba la materia prima más solicitada hasta entonces. El surgimiento del enfriado, que ocurrió a partir de 1920 por supuesto que no comenzó exigiendo las condiciones que luego fueron comunes en este tipo de preparación; ellas fueron ajustándose paulatinamente, reagrupando los sectores ganaderos, diferenciándolos a medida que los animales preparados para un tipo de carnes eran rechazados y aceptados en cambio los que las ofrecían cabalmente. La tendencia al engorde en campos preparados, es claro que no era una novedad, pero sí lo era como tarea sistemática y orientada hacia un fin preciso. Los poseedores de esas praderas comenzaron pues a realizar sus adquisiciones, a anudar sus relaciones con los frigoríficos, a estrechar el panorama de la producción ganadera, hasta hacerlo concordar con las exigencias predominantes en el mercado británico.

En 1927, la totalidad de la exportación argentina de bovino enfriado era absorbida por Gran Bretaña y ese volumen representa el 90 % de la importación total que Inglaterra realizaba de esa mercancía. En la de carne congelada la Argentina compartía el primer puesto con Australia en la proporción de 40 % cada país; y en la de carne de ovino ocupaba el 29 lugar con el 30 % de la importación, luego de Nueva Zelandia que introducía en Gran Bretaña el 50 % de su consumo. Estos países integrantes del Imperio Británico, Australia y Nueva Zelandia, eran pues fuertes competidores de la producción argentina de carnes de vacuno y ovino congeladas, pero el límite infranqueable de permanencia en las cámaras hacía que la provisión del enfriado estuviera en esa época a cargo exclusivo de la Argentina.