La Argentina de los 1920 presentaba sin embargo una variedad en su estructura económico social que no se avenía con las soluciones transitorias. Durante esos años había caminado velozmente en procura de la intervención del Estado, sin perjuicio de las fórmulas liberales que aparentaron orientarla. La guerra mundial había contribuido a crear las bases de una industria manufacturera que no podía prosperar sin contar con un mínimo de protección; las fuentes de riqueza nacional y los servicios públicos requirieron frecuentemente la acción estatal para conseguir defenderse de los excesos del capital privado; a difusión de las sociedades anónimas y del capital extranjero que se encubría en ellas, era motivo más que suficiente para invocar la acción defensiva del Estado. Ella llegó por intermedio del organismo que realizaba la mayor aglutinación de fuerzas, el pool de los ganaderos terratenientes de la zona central.

Ellos estaban nacionalmente vinculados a la rama industrial que había logrado el mayor desarrollo e internacionalmente representaban la más vasta proporción de la cuota con que el país integraba el mercado mundial. El régimen legal de la tierra era el cordón que establecía o anudaba esa relación de dependencia, y en la base de su mantenimiento se hallaba la tarea de contener el pasaje de la manufactura a la fábrica. El desarrollo del capitalismo se realizaba en la Argentina mediante expresiones absolutamente desiguales. En las otras ramas sus posibilidades de impulsar el desenvolvimiento de la economía nacional se cumplían en la medida en que ellas podían superar la situación de dependencia de la ganadería: ferrocarriles, manufacturas de diversa especie, industrias agrícolas, todas aparecían como incrustadas al esquema en el que la ganadería había encerrado al país: el ineludible ascenso de la producción mercantil y las nuevas formas de la explotación ganadera habían provocado la destrucción de las pequeñas unidades económicas y las había integrado gradualmente en el vasto mercado nacional. Este proceso anula las formas de dependencia personal propias de la economía agropecuaria en sus etapas precedentes; en oposición al trabajo del campesino dependiente había comenzado a sustituir la del obrero asalariado; había reducido la parte de la población ocupada en el campo y aumentado la de los centros industriales. Todos esos cambios, ruptura de los grupos locales, recomposición de los agrupamientos en concordancia con la nueva situación de sus elementos en el proceso de la producción, determinó ciertamente una modificación en la modalidad espiritual de la población. La concentración de la producción y la desaparición de todas las formas de dependencia personal; la movilidad extrema que suele ser la característica del pasaje de una norma de vida a otra; del cambio fundamental del escenario en el cual se desenvuelve; de la posición de los distintos sectores en el desarrollo de la producción; tiene sin duda una influencia decidida sobre el propio carácter de los productores y sobre su manera de actuar políticamente.

Este proceso se desarrolló velozmente a partir de 1900. La turbulencia de la primera decena de este siglo era un índice más que elocuente de los cambios sociales que el desarrollo del proceso económico estaba imponiendo. La democratización que experimentó el proceso electoral y la modificación en el panorama político ocurrido como consecuencia de aquélla, no fue ciertamente una concesión voluntaria realizada por la oligarquía ganadera; ella se debió a la presión de las nuevas fuerzas que surgían y se organizaban al amparo de la etapa que cubría el desarrollo económico social. En ese grado avanzado de recomposición en que se hallaban los grupos sociales a causa de la relativa violencia de los cambios, el grupo de los ganaderos que, sin perjuicio de su organización tradicional conservada en base al mantenimiento del factor esencial de la producción, la tierra, experimentaba un principio de fraccionamiento provocado por las nuevas formas de la explotación ganadera y ello contribuyó a decidir la sanción de la ley electoral de 1912.

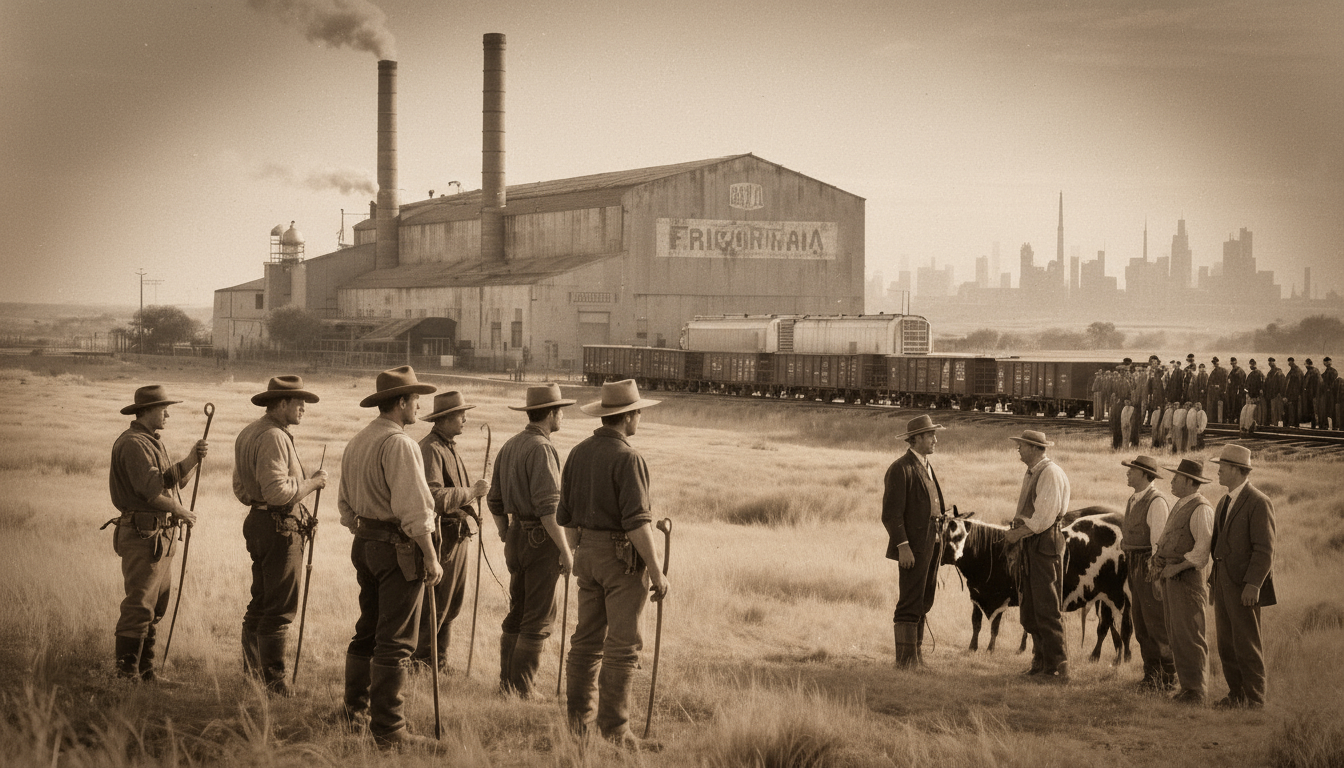

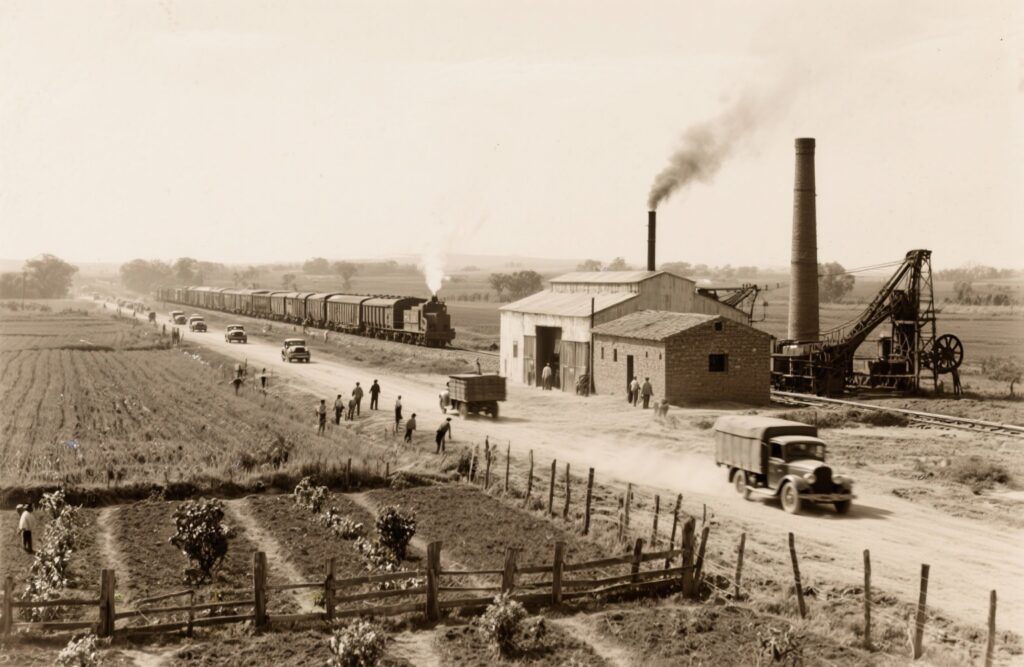

La ascensión en forma harto precaria del nuevo partido gobernante en 1916 y su permanente división en tantos sectores como grupos económicos se constituían en el país, es un síntoma de la escasa fijación de las clases sociales. Ella estuvo por supuesto acentuada por la lucha interimperialista que no se limitó al plano ganadero. A pesar de la teoría aislacionista que el partido republicano impuso a los Estados Unidos luego de la guerra mundial, entre 1920 y 1930 se incorporaron al país 44 sociedades anónimas de esa procedencia con un capital de casi 440 millones de pesos invertidos en frigoríficos, petróleo, automotores, electricidad, teléfonos, etc.

Sin mencionar la acción presumible de las empresas incorporadas en las dos decenas anteriores y la que debió necesariamente realizar en las innumerables sociedades ya establecidas bajo otra insignia en las que logró su parcial incorporación, se debe recordar que esta decena se caracteriza por la violenta competencia en el campo petrolífero y en el de los transportes. La entrada del automotor implicaba para el ferrocarril el comienzo de la ruptura del monopolio: su acción rompía también la vieja estructura acordada al país por el ferrocarril; ponía al campo en el camino de la ciudad, propiciaba la reestructuración de los antiguos distritos económicos; provocaba el fraccionamiento de los grandes latifundios cercanos a las ciudades y abría horizontes insospechados a la transformación de la manufactura. Desde un doble punto de vista, el que se refiere al consumo de un nuevo combustible, y en consecuencia al tipo de mecanización de la industria; y él que atañe a la posibilidad de alcanzar el mercado interior, posibilidad tenazmente negada por el ferrocarril, la incorporación del automotor trajo una verdadera revolución en la técnica y desde luego en la economía nacional. La continua modificación provocada por estos factores comunicó a las clases sociales una permanente inestabilidad que apenas logró transitoriamente neutralizar el planteo de algunos de los grandes problemas que agitaron a esa decena, como el del petróleo, y que derivan de la presión imperialista. Esa característica movilidad sólo pudo ser superada por el grupo de los invernaderos, polarizados alrededor del frigorífico; en la base de su proceso de formación permanecía inconmovible el régimen legal de la tierra que les acordaba total gravitación en el plano económico y que podía recordarle aún la posibilidad de equilibrar sus concesiones a ambos grupos del capital extranjero. Con tales recursos, el asalto a la conquista del poder político no suele ser una empresa inaccesible. El mínimo de intervención negado a las fuerzas productoras fue sustituido por el máximo de intervención en beneficio de ambos pools. En 1930 se cierra, en efecto, el ciclo del liberalismo abierto luego de Caseros, y cuyo punto culminante en materia de acalorada adhesión a la teoría y decidida compenetración en los hechos, tuvo lugar bajo la responsabilidad de la generación del 80.

En la década de los 1920, y preferentemente en sus últimos años, América Latina experimentó modificaciones profundas en su régimen político. A parte de la coincidencia cronológica existe una de carácter cualitativo. América Latina había llegado en los comienzos de la primera guerra mundial a los extremos admisibles de la especialización. La influencia ejercida por las cuatro potencias que se repartieron el comercio latinoamericano, tuvo por finalidad estrechar hasta límites increíbles sus posibilidades manufactureras y ampliar hasta lo inverosímil sus facultades productoras de materia prima. Ese régimen pudo mantenerse en razón de que la estructura social latinoamericana descansaba sobre la base del latifundio. Los sectores que agrupan a los poseedores de la tierra ejercían sobre la vida económica, sin perjuicio de su reducida amplitud, una gravitación sofocante. La primera guerra sacudió violentamente esa estructura y modificó de manera profunda las coyunturas que vinculan a América Latina con el resto del mundo; redujo sensiblemente el volumen de sus importaciones: le impuso el cambio de procedencia de esas mercancías y en definitiva le indujo a realizar ganancias estimadas en más de mil millones de dólares. El efecto de todos esos hechos consistió en que los pueblos de los países latinoamericanos debieron enfrentarse con su estructura económica y pugnar por su modificación de manera de adaptarla a las nuevas corrientes industrialistas surgidas ante las necesidades creadas por la guerra y a las sugestiones que contenía el panorama dibujado por ellas. En definitiva, esas nuevas corrientes chocaban con las bases feudales en que se hallaban asentadas la mayor parte de las economías del continente.

La necesidad planteada a los antiguos proveedores de artículos manufacturados de reconquistar los tradicionales mercados latinoamericanos, suscitó una lucha Inter imperialista que por momentos alcanzó tonalidades altamente dramáticas. Los contactos y las relaciones comerciales de antes de la guerra habían quedado destruidas o se habían debilitado; los flamantes y poderosos monopolios surgidos de la contienda no expresaban el menor propósito de renunciar a la nueva distribución del comercio continental, ni los antiguos, remozados y fortalecidos, lo expresaban en el sentido de renunciar a sus pasados intereses. La lucha entre los grandes bloques por la reconquista de América y la ineludible trascendencia interna que ella tuvo en los países americanos, ocupó con sus agitaciones, sus violencias y sus anhelos toda la decena de los 1920.

Esa lucha desembocó en la crisis mundial. Su desenlace no supone más que una derrota, en apariencia definitiva, de la economía liberal; cuando menos en la extensión y en los propósitos con que el capital extranjero la había impuesto en América Latina. La crisis mundial dio en tierra con todos los equipos políticos latinoamericanos que reconocían alguna ascendencia liberal. Ya se tratará de países, la mayoría, en los cuales las fuerzas del latifundio conservaban el poder; ya de aquéllos como Argentina, Uruguay, Chile, en los que su grado de desarrollo había impuesto formas políticas mucho más depuradas, el problema de solucionar la crisis, es decir de mantener la estructura colonial de América, reconoció idéntica solución: allanar las libertades políticas y por extensión económicas, en una amplitud inusitada. En los primeros, mediante el desplazamiento de los sectores no suficientemente imbuidos de la violencia necesaria para neutralizar la presión popular; en el segundo grupo de países, mediante los golpes de estado que eliminan de raíz la incidencia popular. En realidad, los países alineados en la primera zona ejecutaban un cambio de mano entre elementos del mismo sector, pero confiaban la dirección a los que, a causa de su definida base latifundista, podían realizar el acuerdo con los capitales monopolistas prescindiendo de todo escrúpulo liberal; en los segundos, era una sustitución lisa y llana de los equipos incapaces por sus concepciones y sus compromisos populares de imponer las nuevas normas.

Durante el desarrollo de esta decena de los 1920, y desde luego, en la solución de la crisis mundial de 1929, sé puede constatar, además, la acción de una causa de origen político, pero de marcada trascendencia económica: la revolución rusa de 1917. El mundo, al surgir de la guerra de 1914, había dejado en su transcurso la unidad funcional que poseía en su comienzo y aparecía diferenciado en un sector capitalista y en uno que traía a la experiencia histórica la organización del socialismo. La relación de fuerzas previa a la guerra había experimentado una sensible modificación. De un lado se hallaban los monopolios británicos y norteamericanos, pugnando por una re-distribución de las potencias productoras mundiales, y, en sitio menos evidente, los franceses, los alemanes, los japoneses, reclamando una adecuada participación en ese reparto; y de otro, el ensayo de organización de la economía socialista, comenzada en la Unión Soviética, con la nueva economía política, hacia 1921, e impulsada fuertemente hacia 1928, al implantar la economía planificada. Previamente a 1917, el Estado socialista no era más que un anhelo o una abstracción por el que las masas populares habían concretado, a veces vagamente, sus luchas de casi un siglo. Concebirlo, exigía un potente esfuerzo imaginativo. Luego de 1921, él se iniciaba como una categoría histórica que prestaba a esa decena de los 1920 los destellos de su propia realidad. “La revolución rusa, dice Birnie en su “Historia Económica de Europa”, ha tenido políticamente resultados más decisivos. Ha convertido al proletariado en la clase dirigente. Ha establecido por primera vez en la historia un estado de trabajadores. Este acontecimiento es de importancia capital. La existencia de una república de obreros y campesinos en la Europa oriental no puede dejar de producir reacciones y repercusiones en las sociedades capitalistas de occidente”.

Esas reacciones tuvieron lugar, en efecto, y la causa originaria contribuye a explicar las características que asumieron los sucesos ocurridos en América Latina como consecuencia, y como antecedente previo de la crisis mundial. Ese nuevo estado aportaba, además de sus particulares concepciones sociales, una estructura o una forma de expresión que se proponía eliminar el azar en la conducción de la economía, y superar los métodos usuales en el ámbito de la producción. Su influencia, voluntaria o no, debía ejercerse de manera apremiante, porque todas aquellas innovaciones constituían las premisas de una superior consideración del hombre. Ellas se desenvuelven, no ya fuera del marco del sistema capitalista, sino aun en su contraposición.

El nuevo alineamiento mundial sugerido por esos hechos, irá expresándose por una violencia creciente y tendrá en América Latina una trascendencia económico política proporcionada a la organización y a la capacidad de demanda de los pueblos de sus diversos estados. Porque, en efecto, sin perjuicio del desarrollo de la oposición indiscriminada a dicha influencia, ella fue complementada por un proceso de absorción de sus principios económicos y sociales, convenientemente adaptados (y frecuentemente desfigurados) a las circunstancias de lugar y de tiempo.