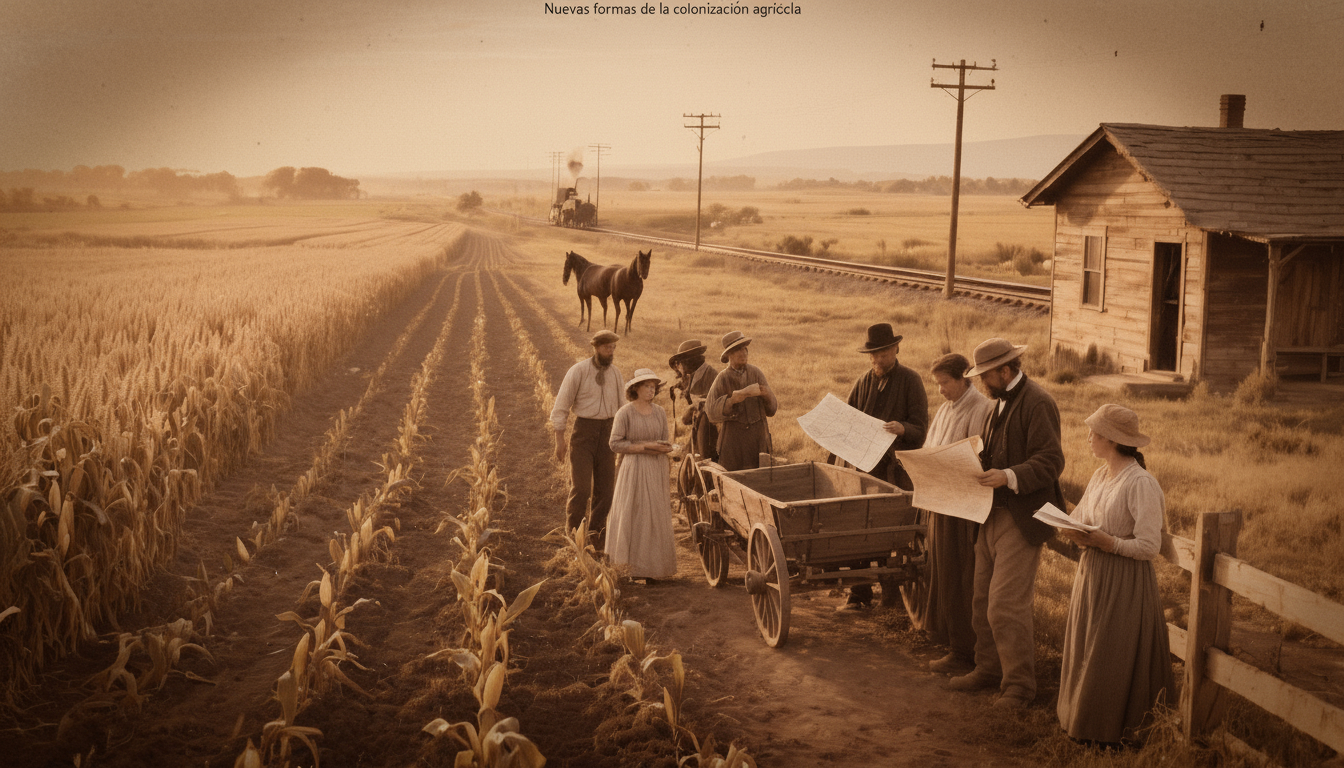

La promoción de la agricultura mediante la formación de considerada como actividad en cierto modo estatal, porque el Estado concurría con el elemento esencial, la tierra, además de ejercer un cierto patrocinio en lo referente al régimen interno de la colonia, es una actividad que terminó prácticamente con los primeros ensayos, las colonias de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos a que nos hemos referido ya. Sustituido el gobierno de la Confederación por los hombres de Buenos Aires, esta actividad dejó de constituir una gestión oficial para dar lugar a una nueva etapa, la de la colonización particular. Como la primera, ella tuvo lugar en aquellas provincias, las de Santa Fe y Entre Ríos, que tenían un empeño especial en la agricultura y en las que había suficiente tierra fiscal en lugares apropiados para ofrecerlos con ese fin. La etapa de la colonización particular se extendió entre los años 1865 y 1872, en cuyo transcurso se fundaron en la provincia de Santa Fe numerosas colonias con una superficie total de 64 mil hectáreas. Se trataba en realidad de simples operaciones en tierras realizadas por poseedores de grandes extensiones y posteriormente por empresarios que adquirían considerables superficies y procedían a su división y venta a largos plazos. Evidentemente el éxito del negocio dependía de la existencia de una demanda bastante insistente y de ahí que el negocio de tierras que suponía esta segunda etapa fuese solidario con la incorporación de colonos.

Lo realizaron en la provincia de Santa Fe con singular éxito los señores Cabal, Oroño y Casado. El primero logró una importante posición como banquero y hombre de negocios; en la realización de los suyos, como adquirente y fraccionador de tierras, llegó en un momento determinado a poseer en la provincia de Santa Fe hasta 800 leguas; se debe a la actividad de sus colonos el primer embarque de trigo realizado según se sabe en 1874 en el puerto de Santa Fe. De menor importancia en lo referente al volumen de sus negocios, deben alinearse junto a los señores Oroño y Casado a don José M. Cullen, Camilo Aldao, Tomás Lubary, la Sociedad Beck y Herzog y la Empresa del Ferrocarril Central Argentino que también destinó parte de las tierras que integraban su concesión a los efectos de construir la línea de Rosario a Córdoba a la colonización del estilo antes mencionado. También pudo realizarse en la provincia de Entre Ríos este tipo de colonización; él dejó como saldo unas 35 mil hectáreas sembradas con trigo y maíz.

En el total de las colonias fundadas durante la vigencia de este régimen existían unas 70 mil cabezas de ganado de toda especie; la superficie ocupada por ellas se elevaba a 400 mil hectáreas y los agricultores habían introducido útiles de trabajo en proporción considerable: sus 4.100 arados, 2.800 rastras, 350 máquinas segadoras, y sus 15 trilladoras, hablan bien claro respecto a la especialización de los colonos adquirentes de la tierra. Entre los años 1865 y 1872 en que la venta de tierras al poblado se realizó dentro de las normas expresadas, la incorporación de colonos típicamente trabajadores de la tierra y que desde luego permanecieron en su casi totalidad en el lugar del trabajo, excede de 50 mil; ellos fundaron y extendieron las colonias San Agustín, Emilia, San Justo, Roldán, Carcarañá, Cañada de Gómez y Tortugas en la provincia de Santa Fe; las de Mocoretá y Hernandarias en Entre Ríos y diversas otras de vida transitoria ubicadas en Corrientes y el Chaco.

Esta segunda etapa de la colonización tuvo una gran trascendencia en el desenvolvimiento de la agricultura. No se trataba ya de probar que ella era posible en las praderas de Santa Fe y Entre Ríos, que el clima de estos lugares era apropiado a la población europea y que las condiciones de desarrollo se adaptan perfectamente al trabajo agrícola; lo importante de esta etapa es que contribuyó a elevar, por momentos desmedidamente, el precio de la tierra. El creciente éxito del negocio de subdivisión y venta de los lotes llevó los precios a límites tan elevados que la adquisición se tornó gradualmente inabordable al colono y en consecuencia el propietario de las tierras transformó el sistema de venta a plazos por el de arrendamiento. Esta etapa fue iniciada por la empresa del Ferrocarril Central Argentino en cuanto sus rieles llegaron a la ciudad de Córdoba, es decir en 1870. La empresa ofrecía tierras en arrendamiento situadas en las mejores zonas de ambas provincias, y desde luego ofrecía no ya el ejemplo de las tierras cultivadas de acuerdo a los procedimientos que caracterizaron la segunda etapa de la colonización, sino todas las ventajas derivadas de la proximidad de la línea férrea es decir de las poblaciones recientemente creadas y de las comunicaciones.

La colonización realizada bajo este régimen, cuyos lineamientos abarcan un extensísimo período de la vida argentina, empalmó de esa manera con el negocio ferroviario y contribuyó no sólo a establecer las respectivas zonas de influencia de cada empresa y aun de cada línea férrea, sino a desarrollar intensamente la agricultura y desde luego a hacerlo enalteciendo fuera de toda medida el valor de la tierra. Debe presumirse que de este método depende no sólo el mantenimiento de los grandes latifundios existentes en el momento de su instauración, sino que impulsó a crear otros nuevos.

La creación del proletariado agrícola que implícitamente él promueve, ha contribuido además a desviar hacia otros lugares a la emigración europea de origen típicamente agrario. La falta de estabilidad que supone el contrato de trabajo de plazo transitorio, no tentaba al agricultor europeo acostumbrado a la permanencia prolongada y apegado a la fracción de tierra en la que trabajaba. Para ofrecer al inmigrante europeo condiciones de desempeño que distaban fundamentalmente de la colonización y lo aproximaban en forma notoria a la condición de proletario del campo no se podía tener exigencias desmedidas; no sería ya el colono de las regiones en que la agricultura asumió las formas más progresistas como el suizo, el alemán, el holandés, o el dinamarqués y ni siquiera el granjero irlandés o el italiano del norte, el que aceptase esas condiciones; bastaba con que el futuro chacarero proviniese de las zonas más atrasadas de Europa y careciese en ellas de toda perspectiva para que el panorama ofrecido en la Argentina le resultase favorable. La vivienda y en general el nivel de vida que caracterizó desde entonces al trabajador agrario constituye, pues, una consecuencia adecuada a lo que el terrateniente ofrecía.

La trascendencia que tuvo de inmediato la difusión de este método de trabajo en el campo, puede presumirse que fue inmensa tanto en las condiciones de desempeño de la economía agraria como en diversos otros aspectos de la vida social y política argentina.

Se debe recordar que en razón de la agitada vida política que debió soportar la provincia de Santa Fe, el desarrollo de la ganadería fue en ella siempre sumamente precario; se explica pues, que el desenvolvimiento del latifundio tuviera allí menos arraigo y menor antigüedad que en Buenos Aires. En Santa Fe el problema de la colonización debe plantearse pues de manera distinta y lo propio ocurre con la provincia de Córdoba que, a causa de su posición mediterránea, llegó a la explotación ganadera en época muy posterior a las otras. En la época que sucede a Caseros, había pues en Santa Fe grandes extensiones fiscales. El problema consistía pues en obtener al más bajo precio posible las mayores extensiones y venderlas luego, por supuesto encarecidas. Diversas leyes que tuvieron sanción entre 1862 y 1866 tienden a facilitar la enajenación de la tierra fiscal; los precios variables entre 3 mil y 6 mil pesos fuertes la legua que establecen esas leyes eran pues muy comunes en la época en que comenzó la segunda etapa de la colonización. Pero divididas en chacras de 33 hectáreas podía obtenerse por cada legua algo más de 80 mil. Lo exacto es que los precios en extensiones de alguna magnitud en la venta de tierras fiscales a particulares lograron mantenerse debajo de límites muy apropiados para el negocio de fraccionamiento, hasta que ocurrió el encarecimiento como consecuencia de un gran aporte inmigratorio que tuvo lugar entre los años 1862 y 1868, debido en parte a la guerra civil norteamericana y en parte también al éxito de la colonización por venta al colono.

Los precios relativamente poco elevados que rigieron para la venta de tierras durante esta época tuvieron una repercusión muy grande en Buenos Aires. El problema de esta provincia era el de sofocación dentro de los límites de sus fronteras oficiales. Según los cálculos de Olivera en el estudio antes mencionado referente a las industrias agropecuarias, para el mantenimiento normal de los 40 millones de lanares y los 3,5 millones de vacunos que allí consigna como riqueza ganadera de Buenos Aires, se precisaban en esa provincia no menos lanares, en tanto que el registro catastral de entonces no atribuía a las tierras situadas dentro de fronteras sino unas 1800 leguas, desde luego en su casi totalidad en manos de particulares; en manos de pocos particulares, según se desprende del “Estudio sobre las leyes de tierras públicas” de Avellaneda. En estas condiciones, el encarecimiento de las tierras dentro de esta última zona, las fricciones entre propietarios de bovinos y de ovinos y la desesperación por empujar las fronteras lo más al oeste posible eran una modalidad típica de la época.

El avance de la frontera se producía de manera casi automática y permanente, pero los campos así conquistados desde luego no eran aptos para la cría de la oveja destinada a la producción de un tipo definido de lana, sino del vacuno a causa de la naturaleza de sus pastos y, además, la oligarquía terrateniente de Buenos Aires, empeñada en no ampliar excesivamente el elenco de propietarios llevó los precios de esas tierras a límites inconcebibles. Resultaba pues un contrasentido que las tierras de Santa Fe cruzadas por el ferrocarril y situadas a 20o 30 leguas de los puertos se pasasen a 3 mil y 4 mil pesos fuertes la legua y que, siendo sin embargo muy elevados, no resisten comparación con los que a 60 o 70 leguas del puerto ofrecía Buenos Aires a 10 mil. “; ¿Qué sinceridad habría, dice Avellaneda en el “¿Estudio” mencionado, en un sistema agrario que principiando por ofrecer las tierras a todos los hombres que sean capaces de ocuparlas útilmente, concluye después haciéndolas inaccesibles por su alto precio a los pequeños capitales? ¿Qué significa la tierra de un país despoblado puesto por la ley a un alto precio?” La tierra encarecida es la constitución de un monopolio para el rico; porque el pobre jamás tendrá acceso a ella. Es el proletariado perpetuo del pueblo. Es el trabajador sin hogar y sin familia”, comenta Olivera en el estudio referido.