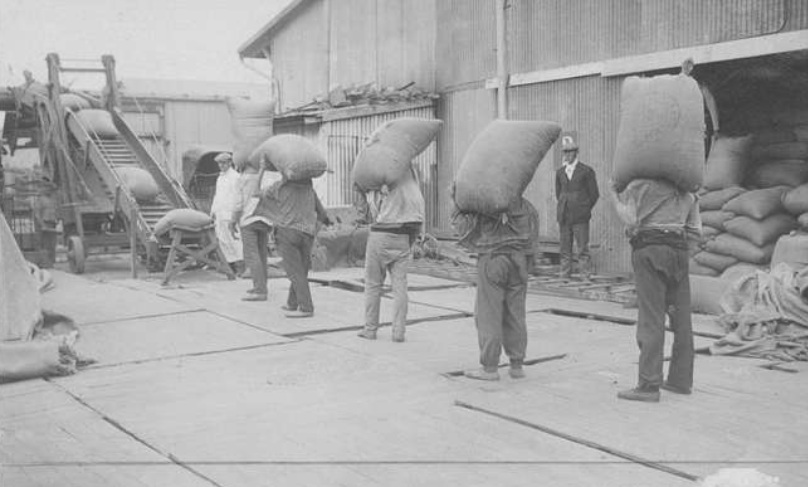

La zona cereal ha concurrido a afianzar y satisfacer en su desarrollo los fines de la ganadería. En el período mencionado el trigo, el lino y la alfalfa han realizado la rotación necesaria para servir las exigencias del ganado fino: los propios contratos de arrendamiento lo estipulan en forma concreta.

La agricultura ha seguido no solamente las fluctuaciones experimentadas por la ganadería en sus líneas generales, sino que también ha seguido las de sus líneas estructurales. El hecho típico y casi diríamos característico de la agricultura argentina, lo constituye el alto porcentaje que dentro del área cultivada ocupan los alfalfares. Hemos recordado el hecho por demás notorio que estos últimos iniciaron su desarrollo a comienzos de este siglo es decir en concordancia con el del frigorífico, desde 1,3 millones de hs. y en poco menos de 15 años, llegaron a su máximo de 8,5 millones.

A partir del año agrícola 1921/22 en que esa superficie se hallaba en su máximo, comenzó a declinar al principio prestamente y a partir del año 1924/25, en que había descendido hasta 6 millones de hs., con menos violencia, hasta situarse fluctuando alrededor de los 5,5 millones por espacio de más de 20 años. Es probable que el descenso brusco a que alude el gráfico No S se deba a las razones ya enunciadas, es decir agotamiento de alfalfares, en cierto modo antiguos, bajo explotación de acaso 15 años, y conjuntamente a los efectos de la erosión que comenzó a hacerse sentir en La Pampa algún tiempo después de iniciada allí la agricultura. Pero lo sintomático es que a partir de 1927/28 esa reducción se detuvo como fenómeno general, aun cuando algunas zonas continuaron presentando reducciones en el área sembrada. No son pues aquéllas las razones decisivas.

En efecto, en su año de máxima, la superficie alfalfa da en la provincia de Buenos Aires, que abarcaba los partidos de Guaminí, Lincoln, Trenque Lauquen, Villegas, Ó de Julio, Pehuajó y Carlos Pellegrini, es decir toda la zona limítrofe con La Pampa y gran parte de su rincón noroeste, había llegado a medir 2,8 millones en 1921/22, descendió hasta 2 millones en 1924/25 y a 1,8 el año siguiente, manteniéndose en esa cifra hasta el año final de la decena de los 1920. La provincia de Santa Fe, cuya superficie cultivada se hallaba principalmente en el partido General López, es decir, el que linda con Buenos Aires por el sur y con Córdoba por el oeste, y en los de Belgrano, las Colonias, Castellanos y otros, descendió en los mismos años desde 1,85 millones hasta 830 mil, manteniéndose luego y aun acrecentando levemente esa superficie. La de Córdoba cuya extensa superficie cultivada se hallaba en los partidos de General Roca, Juárez Celman, Unión, Marcos Juárez, Río IV y San Justo, es decir toda la zona lindera con Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, había reducido la suya desde 2,5 millones hasta 2 en 1924/25 y la continuaba pausadamente desde entonces hasta marcar 1,6 en 1929/30. Por último La Pampa, cuyo máximo es de 870 mil h. no se produjo en 1921/22 sino 2 años antes, lo redujo hasta un mínimo de 450 mil en 1927/28, pero desde ahí los acrecienta nuevamente hasta llegar se incitan en 1919/20, los alfalfares de San Luis habían experimentado un aumento notable; el costado oriental de esa provincia había sido incorporado a la zona de pastaje de la ganadería fina; ese crecimiento llegaba en 1920/21 a 450 mil ho.; decrece suavemente, crece de nuevo en la misma proporción y alcanza otra vez el máximo mencionado en 1929/30. Ocurre además que la reducción de alfalfares como fenómeno general no tuvo fugar en forma brusca como debía presentarse, de reconocer como causa acontecimientos de acción drástica, como los agotamientos y la erosión. El primer año del descenso se reduce en 600 mil hs, pero transcurren luego dos años de estabilización para el tercero de ellos, el 1924/25, reducirse en 1,8 millones de hs.

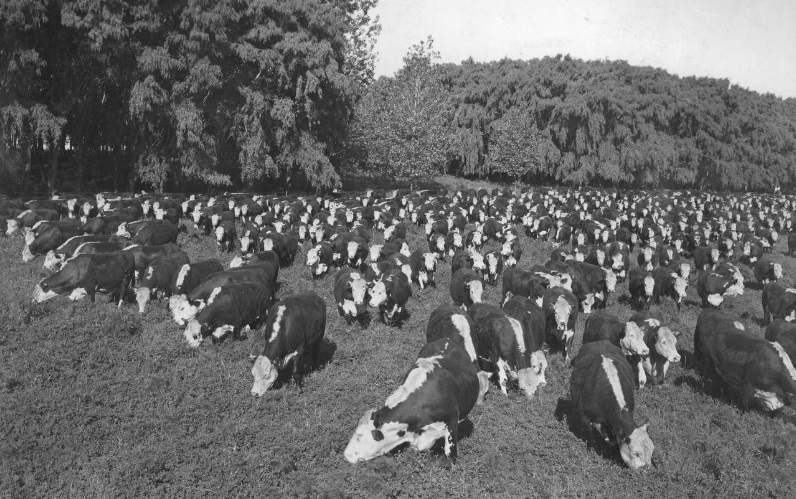

Esta limitación parece deberse más bien a una resistencia a resembrar ocasionada por la crisis ganadera que castigaba entonces a todo un sector de la producción y cuya causa profunda era la preferencia por el enfriado en la técnica frigorífica, lo cual imponía determinadas condiciones en las cualidades del animal. Como consecuencia de todas aquellas oscilaciones, la zona de la alfalfa quedó limitada a la llamada “zona central” que integran el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba, el este de San Luis, y el noroeste de Buenos Aires y el rincón noroeste de La Pampa. Es decir que los alfalfares pasaron a constituir el recurso esencial de preparación de la ganadería fina y como ésta no se realizaba sino en las praderas de pertenencia de los invernaderos, los criadores renunciaron a su plantación y dedicaron sus campos a forrajes menos costosos y que en caso necesario, pudiesen ser negociados fácilmente o destinados al mercado exterior.

Observando este acontecimiento desde más cerca, debe recordarse que a partir de 1919 comienza el período de auge del enfriado: el gráfico N°2 explica que desde 1919 hasta 1924 la exportación del enfriado pasó desde 2.500 hasta 365.000 tn.y que en esos mismos años el congelado, no obstante su punto accidental de 1924, descendía vertiginosamente: el congelado no requiere fundamentalmente praderas de alfalfa mientras el enfriado, que en forma originaria ha sido preparado por el criador, sí las requiere en su estado de preparación final, pero tampoco exige mientras se desarrolla bajo la responsabilidad del criador. Este último podía pues prescindir parcialmente de la alfalfa y dedicar sus campos al maíz, a la avena, a la cebada, el centeno, dejando aquella otra forrajera para las praderas del invernadero. La consecuencia es pues, que los 5,7 millones de hectáreas destinadas a partir de 1924/25 a la cría del animal destinado al chilled, cubren la fracción necesaria para satisfacer esas exigencias.

La orientación de la agricultura hacia la especialización había entrado pues en la misma zona estrecha que la ganadería, es decir había limitado sus tareas, prácticamente, hacia la obtención del enfriado. Consideremos en efecto los tres períodos en que pueden clasificarse los años transcurridos entre 1899/1900 y 1929/30;1899/900-1912/18;1918/14-1921/22 y 1921/22-1929/30.Du-rante el primero, la exportación del congelado comienza a realizarse luego del cierre de los puertos ingleses; desde 10 mil toneladas ella se eleva hasta 330 mil en 1913. Simultáneamente y en forma tumultuosa se realiza el crecimiento de los alfalfares: desde 1,5 millones de hs. hasta 5,8 millones se realiza el progreso total. Buenos Aires y Córdoba acrecientan los suyos en forma desigual, porque la primera pasa de medio millón a 2,1 y la segunda también de medio millón a 1,5. Santa Fe ha logrado un millón de hs. y La Pampa ha superado el medio millón.

El segundo período, es decir el que transcurre entre 1914 y 1921 corresponde al de mayor expansión del congelado: su máxima de casi 500 mil toneladas, corresponde al año 1918, pero todavía en 1919 y 20 la exportación estaba próxima a 400 mil; bien es verdad que ya en 1920 la del enfriado alcanzaba por primera vez a 5O mil tn. y en 1921 a 150 mil. En la misma medida crecen los alfalfares y pasan por las mismas fluctuaciones; las superficies que le eran destinadas en 1912/13, cinco años después, habían aumentado en un 60 %, pero coincidiendo con el año de máxima y desde luego con los descensos vertiginosos que caracterizan a la exportación de congelado, los alfalfares limitan su ritmo y aun acusan tendencia a reducirse a tal punto que los máximos de algunas provincias ocurren antes del año agrícola 1921/22.

Observando los gráficos referentes al desarrollo de las áreas bajo cultivo y al de las áreas cosechadas (que no hemos considerado indispensable incluir en este trabajo), hemos expresado que es fácil comprobar que durante el tercer período, es decir el que media entre 1921/22 y 1929/30, estas últimas se reducen considerablemente a causa de que gran parte de la superficie sembrada no se cosecha y se destina en cambio al pastoreo. Esa diferencia, es decir, la medida de la zona destinada al pastoreo es respectivamente el 30% de la superficie sembrada con avena, el 32 % de la sembrada con cebada y el 33 % de la destinada al centeno. Debe advertirse desde luego que el mayor desarrollo de las superficies destinadas a estas forrajeras coincide con la zona del vacuno pero permanece en la vecindad de su periferia, es decir no se superpone con la zona de la alfalfa. La cifra de 1.875.000 hs., de la que debería deducirse, si acaso, la cebada cervecera, mide la extensión destinada a cubrir el déficit de alfalfares. Ella provee con un 30%al pastoreo y con el producto cosechado facilita los otros usos de la alimentación animal.

Los saldos referidos representan por año respectivamente 68.500 toneladas durante el primer período, 190.000 durante el segundo y 630.000 toneladas durante el tercero. Si como lo hemos expresado, eliminamos la parte de la producción de cebada destinada a la fabricación de cerveza, que se calcula en el 70 % del volumen cosechado, el saldo anual del tercer período queda reducido a la cantidad de 550.000 toneladas.

Este volumen se haya acrecentado por los demás recursos de la alimentación, el maíz, las tortas de semillas oleaginosas y por último la alfalfa producida en otras zonas que las destinadas al pastoreo o al inverne. Se puede comprobar en efecto, que entre los años 1922 y 1930, la provincia de Buenos Aires ha despachado con otros destinos una cantidad de alfalfa en fardos, no sólo inapropiada a la superficie que tenía bajo cultivo sino aun decididamente decreciente; y esta característica la ofrecen también Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y La Pampa; los alfalfares de la “zona central” no se utilizaban pues más que para el pastoreo, en cambio diversas otras regiones no ganaderas, pero productoras de alfalfa, sí aparecen en las estadísticas de tráfico como proveedoras de las demás zonas del país. Son ellas el Río Negro, en primer término, y Santiago del Estero.

El fenómeno de la reducción de los alfalfares iniciado en el año agrícola 1921/22 y estabilizado en el 1924/25, no expresaba aún diez años después de terminado el período que estamos estudiando, señal alguna de reacción. Su trascendencia excede los límites de variación de un simple cultivo para adquirir la importancia de un suceso sintomático de la conducción de la agricultura. La iniciación de este hecho coincide con el descenso en la exportación del congelado. El ascenso del enfriado ocasiona gradualmente el fraccionamiento del frente ganadero y la separación entre los ganaderos criadores y los invernaderos.

El primero no necesita presentar al animal que vende al último, en la forma depurada que lo exige el frigorífico, porque con el establecimiento que realizará la faena no se entiende sino el invernadero. En su condición de alimento dotado de la máxima capacidad de transformación, la alfalfa sólo interesa pues a este último; el criador puede derivar el mejoramiento de sus praderas hacia las otras forrajeras porque en todo caso son siempre susceptibles de variados usos incluyendo la exportación.

El proceso de especialización no podía, pues, alcanzar planos más elevados ni comprender mayor cantidad de elementos. Dentro de la mestización puede aún ser seleccionada una única raza destinada a la cría en una región determinada del país. Pero ese esquema es susceptible de límites más estrechos, es decir, la exigencia de una superación del tipo racial llevará a limitar la zona de cría a la de preparación inmediatamente anterior a la faena y ello conduce a reducir al país, desde el punto de vista de este tipo de producción, a su “zona central”.